DXの本質とその実践

DXとはなにか?聞かれたら次のように答えるようにしている。

組織全体が超高速で仮説検証を繰り返し、収益モデルを改革している、またはそのDNAを宿している状態

つまりDXとは状態を指す言葉である。状態を目指している過程はDXではない。DXに対する大きな誤解はこの部分にあるのではないかと感じる。「うちの会社もDXすべきだ」「DX推進部を作ろう」。DXは状態なので、「DXする」ものではないし推進部という部署を作ったことで「DXしている」と考えるのは間違えている。DXしている状態になるには、組織全体で収益モデル変革が起きていて、それを維持している状態を作る必要がある。

DXは難しいが、部分的な組織では成功している場合も多い。トップダウンの意思決定とは切り離された、いわば出島のような組織ではDXは成功しがちだ。多くの場合、この出島は組織中央の収益構造とは切り離された中で、自分たちで独立した意思決定を持つことができる。DXの本質とはそこにある。

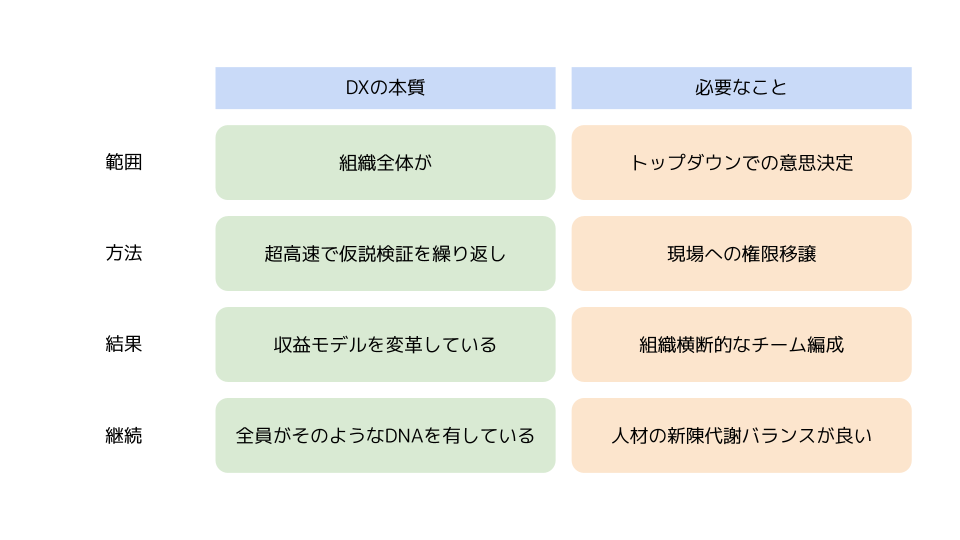

DXの本質とそのために必要なこと

DXの本質とそのために必要なこととして、まず第一にその範囲におけるトップダウンでの意思決定ができることがある。本質的には、その範囲とは常に組織全体であるが、まず手始めに限られた範囲の中で実現することからはじめるのがよい。組織の中で、トップダウンでの意思決定からはずれている場所、出島のようなチーム。この範囲において絶対的な意思決定を持たせることで範囲をクリアすることができる。

第二に、方法として十分に現場への権限移譲がなされている必要がある。超高速で仮説検証を繰り返すためには、現場レベルで細かい意思決定をスピーディに繰り返す必要がある。これは第一のトップダウンでの意思決定とは別の次元のものである。組織全体に、ビジョンが浸透していて、同じ価値観のもとに社員ひとりひとりが活動する場合、この意思決定は最大化される。

第三に、結果を生み出すための組織横断的なチーム編成がある。営業部門と生産部門と開発部門が会社全体の売上を作っている組織であれば、3つの部門それぞれの人員が出島にいる必要がある。もしくはまったくの新規事業で、これまでの売上の立て方と違うのであれば、その新規事業の売上をたてるために必要な人員が揃っていればよい。チーム単体で売上を立てることができなければ、収益モデルの変革はできないからである。

第四に、継続のための仕組みとして人事機能がある。DXの本質においては、社内全員が同じDNAを有していることにより継続していくというものがある。今日の収益モデルが明日も継続することに固執していては、継続的にDX状態を維持することが難しくなる。そのため、適度な新陳代謝を良いバランスで繰り返せる状態が望ましい。人間の血液や細胞が常に生まれ変わるのを繰り返すように、人材も少しずつ流出し少しずつ流入することで同じDNAしたい。

DXが必要のない組織は?

冒頭にも書いたとおり、DXとは「組織全体で」「収益モデルを改革」していることである。では、収益モデルを改革する必要のない組織においてDXは必要ないのではないか?この質問に対する答えはすでに歴史が答えている。

有名な例はコダックだろうか。企業にはかならず寿命が来る。イノベーションのジレンマという病に侵されるためだ。イノベーションのジレンマについての簡潔な説明がWikipediaにある。

大企業にとって、新興の事業や技術は、小さく魅力なく映るだけでなく、カニバリズムによって既存の事業を破壊する可能性がある。また、既存の商品が優れた特色を持つがゆえに、その特色を改良することのみに目を奪われ、顧客の別の需要に目が届かない。そのため、大企業は、新興市場への参入が遅れる傾向にある。その結果、既存の商品より劣るが新たな特色を持つ商品を売り出し始めた新興企業に、大きく後れを取ってしまうのである。

イノベーションのジレンマ – Wikipedia

どのような企業であってもDXが必要である。世界を席巻する企業であるトヨタ。Toyota Woven Cityを掲げ、富士の麓に移動・仕事・子育て・買い物、すべてがつながったコネクティッドシティを作るという。トヨタは最先端のテクノロジーを導入し、世界中で一般家庭にハイブリッドEV車を売りさばいているが、DX化に至ってはどうだろうか。3人のレンガ職人ではないが、トヨタの従業員は「私たちは車を作っている」と答えるだろう。一方、テスラの従業員は「我々はサステナブルな社会を作っている」と答える。

DX組織の世界展開

既存事業とデジタル技術を組み合わせて、世界一を目指すのがDXの本質である。世界一を目指すことがDXである。モバイルアプリやデジタルツールのみならず、すべてのモノにソフトウェアが内蔵され、プロダクトの商圏はグローバルになった。日本の国内プロダクトでは、ソフトウェアもハードウェアも、あくまでドメスティックターゲットが多い。これは、ひとつの事業戦略であると言える。戦略上、商習慣や難解な法律があるニッチなマーケットを狙うことで、大手の製品開発の手の届かないところでまずは勝負する。しかし、一度国内での圧倒的シェアを勝ち取ると、いずれメルカリのように海外進出を目論むことになる。ユニクロもダイソーもそうだ。BtoB領域ではユーザベースなどの企業もかつてそうだった。

無論、スピードが遅すぎてしまう。10年前のやり方はもう通用しない。素晴らしいエンジニアリングを誇るテックカンパニーで、多くのデジタル上の価値を提供している組織であっても、迅速なるグローバル展開ができないとDX組織と呼ぶことはできない。超高速で仮説検証を進める必要がある。そのため、新しいプロダクトはその最初の息吹の時点でグローバルを意識したものとして生み出す必要がある。そのような気概を社員全員が持っている、ひとりひとりが世界一を狙っている。この状態を維持することでDXは完成する。

DXの実践

DXは具体的には経営戦略と人材戦略の両輪で行う必要がある。組織の骨肉となる2つの戦略を通して、場合によってはフィロソフィーを再定義し、呼吸するようにDXを行える状態にするためである。

組織の死

DXの実践は難しい。それが巨大な組織であったり、アナログ・リアルを伴う事業であるとなおさらである。DXをGoogleで検索すると「DXはなぜ失敗するのか」という検索結果がたくさん出てくる。むしろ失敗したDXはいい方で、失敗すらしない(何もしない)こともしばしばである。しかし、本質的なDXを今すぐに行わないと組織は死に至る。難しいから、大きいから、抽象的だから、やる人がいないから、という理由でどうしても後回しになりがちだが、何をおいてもまず考える必要があるのがDXである。理由は以下のDXの実践に預けたい。

経営戦略

DXを目指す経営戦略において、企業規模によって打ち手や変革までの長さが大きく変わる。大企業であれば、複数の打ち手を用いる必要があり、時間も長くかかる。組織一丸となって進める必要があるため、人が増えれば時間がかかる。中小企業であれば、少ない打ち手をトップダウンで行えばスピーディに進められる。そこで、ここでは大企業・中小企業・スタートアップ、どの企業規模でも確実に必要となるDXの実践的な経営戦略について触れていきたい。

数字とゲリラ

経営戦略をDX化するために重要な実践は大きく分けて2つある。1つ目がデータによる意思決定で、2つ目がゲリラ的イノベーションである。

中小企業の場合、創業者社長が意思決定者であったりすると、カンや経験で意思決定が行われることが多い。ところが企業が大きくなっても、日々の意思決定はその場の感覚で行われてしまうことがよくある。この方法では勝利に対する運の要素が強くなりすぎてしまう。また、もし勝っても(もしくは負けても)なぜ勝った(負けた)のかを分析することが難しくなり、せっかくの挑戦を経験として活かすことができない。そのため、まずは組織の意思決定に必要な情報の数字(データ)を取得し、データを元に意思決定ができる状態を作る必要がある。データを元にした意思決定では、組織内のコンセンサスが築きやすく、意思決定に一貫性が生まれるため再現しやすくなる。

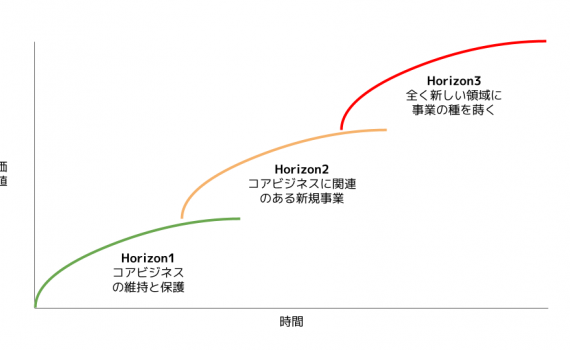

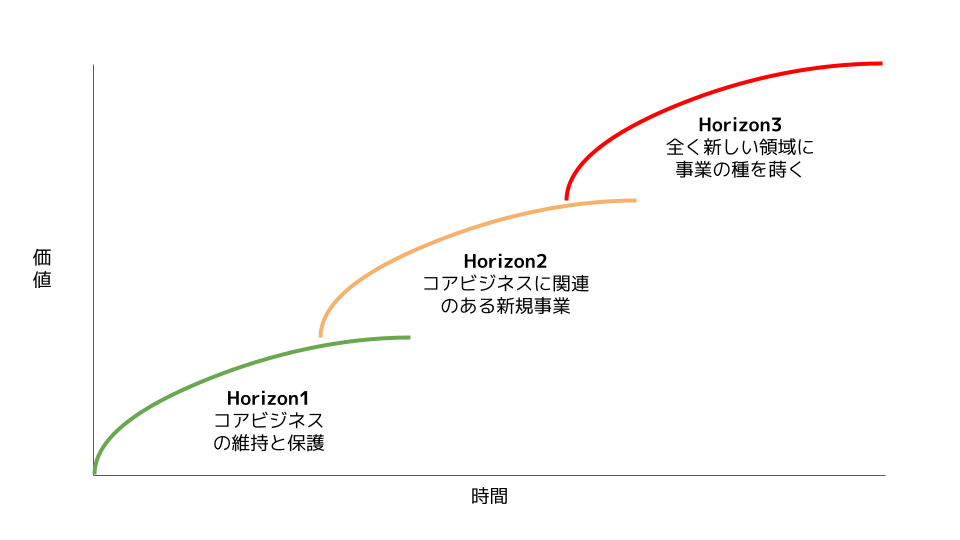

ゲリラ的イノベーションの必要性については、似ている考え方にマッキンゼー・アンド・カンパニーのHorizon Threeがある。

企業は時間が経つに連れ、より高い価値を生み出す可能性のある事業投資を行う(そしてそのような体制を築く)必要があるというものである。Harvard Business Reviewでは以下のように説明されている。

ホライゾン1では、短期的に(1年以内程度)で、既存事業やコアとなる経営資源を改良するようなイノベーションを目指します。ホライゾン2では、中期的に(3年以内程度)、企業の事業や強みを新しい顧客、市場、ターゲットに向けて広げるイノベーションを目指します。このようなイノベーションを目指すには、それまでと違う方法ですばやく実行するためのパイプラインやプロセスが必要です。

ホライゾン3には破壊的な新しいアイデアが伴います。既存事業ではないことが多いですし、既存事業を廃業させる可能性すら含んでいます。企業としては完全な「飛び地」で事業創出を目指すことになります。

Harvard Business Review – イノベーションにはスピードと緊迫感、そしてプロセスが必要だ

「飛び地」での事業創出というが、これを中小企業でも行っていく必要がある。大企業に比べて十分なリソースが確保できないことが予想されるが、リソースの大小はDXにおいては問題にならない。コアビジネスに関係のないビジネスの種を撒くこと自体が、社内外に向けての重要なメッセージになる。この際の意思決定も、データを元に行う。

人材戦略

日本国内においてDX時代を捉えた人材戦略を行うにおいては特殊なバランススキルが必要になる。米国では企業が個人よりも守られており、比較的容易に従業員をクビにできるが、日本では個人がより手厚く守られているため、基本的に従業員をクビにすることはできない。文化や考え方の違いからこの相違があると考えられるが、組織のDXという観点では米国のやり方のほうが合理的に進めやすい。人材の流動性をある程度確保して、新陳代謝をしながら組織のDNAを保ち続けることが人材戦略におけるDXの本質だからである。

ジョブ型とメンバーシップ型のハイブリッド

上記で触れたような、日本の制度上の難しさにフィットしながらDXするために、ジョブ型とメンバーシップ型のハイブリッドのような形を検討したい。ジョブ型の持つ専門性に着目しつつ、メンバーシップ型の持つチームへのコミットメントを最大化したような形である。組織としては、ジョブディスクリプションのようなドキュメントで、従業員の専門性や責任について明らかにした上で、チームワークで仕事をする上で望ましい行動や価値観について触れ、それが評価に定期的に反映されるしくみにしたい。

採用と評価を変革する

人材戦略においてキーとなるポイントは3つある。以下の通りである。

- 採用基準の決定を人事任せにせず、各事業部で決める

- 評価基準を変える

- 新しい採用・評価基準に合わせて人事・労務を行う

それぞれについて解説したい。

1つ目の各事業部による採用基準であるが、これは人材戦略における基本であり、最も重要なものであると考える。人材を必要とする部署が人材の採用基準を考えるのは当然だ。しかし、意外にこれが人事任せになっている場合がある。前項で触れた、ジョブ型とメンバーシップ型のハイブリッドのように、専門性や責任を明示するには事業部でジョブディスクリプションを出す必要がある。これがなされないとマッチしない人材が供給されてきてしまうことになる。

2つ目の評価基準を変える点について。こちらは1つ目に関連しており、専門性と責任が異なる仕事においては評価基準もまた違うものである必要がある。前者で決まっているMBOのような評価基準はあるだろうが、それは一定の評価付けを行うものと定義し、その上の概念として専門性と責任について評価するしくみが必要となる。

3つ目は1,2で決めた新しい採用基準・評価基準に人事・労務を合わせる作業である。DXが適切に進むと、組織にはこれまでいなかったタイプのタレントが集まり始める。彼ら/彼女らは最初組織の中で異質な存在として稼働する。いわば宇宙人である。宇宙人の比率が高い組織は本質的に強い。しかし、宇宙人は居心地が悪いとすぐに離れてしまう。そのために柔軟な人事制度と、宇宙人の期待に応える労務が必要である。具体的には、権限移譲、報酬設計について最適なものを見つける必要がある。

まとめ

冒頭に書いたように、DX = 組織全体が超高速で仮説検証を繰り返し、収益モデルを改革している、またはそのDNAを宿している状態である。ここでは実践として具体的に改革を行うべき箇所について触れた。箇所ごとの細かい打ち手・やり方については組織規模や特性によって異なる。ひとつ言えることは、ほとんどのDX施策はトップダウンで行わないと成功しないということである。もしあなたがボトムアップの方法で組織の改革を行っているのであれば、トップとのパイプを確立したい。定期的にコミュニケーションを取れる状態を作り、本記事で書いた実践を具体的なマイルストーンに落とし込んで実行することが必要となる。